أهل الأدب.. الأصيل منهم والدخيل

كثيرة هي أحاديث الكتّاب الكبار بين الناس، سواء في نتاجهم الأدبي بمختلف صنوف الأدب الذي قدموه، أو في شؤون حياتهم الشخصية، والتي تصبح مع الأيام، وكلما صار هذا الكاتب أكثر شعبية بين القراء، تُعامل كما يُعامل أدبه، بكل الاحترام والإقبال والشغف، فهؤلاء هم النجوم فعلا بالنسبة للجمهور الكبير في العالم، الذي لم تزل القراءة واحدة من مفردات حياتهم اليومية، وهناك من هؤلاء الكتّاب الكبار، من صُنعت عنهم الأفلام الروائية والوثائقية، ومن تم تأليف الكتب والدراسات المطولات في نتاجهم الأدبي وحياتهم الواقعية، بعد أن صار لوجودهم بين القراء، صفة الديمومة والخلود الأدبي والوجداني، سواء كانوا على قيد الحياة أو لا.

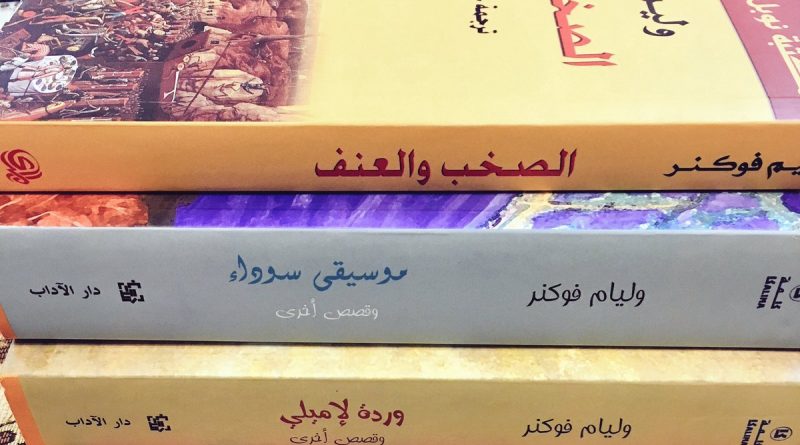

يمكن أن نورد مثالا عن شيء من الحياة الشخصية لواحد من أهم الروائيين في العالم، “وليم فوكنر” 1897-1962-الروائي الذي شغل الدنيا بنتاجه الروائي الرفيع، وأسلوبه الخاص والفريد، فقبل أن يخط روايته الأشهر “الصخب والعنف”، بل وقبل حتى أن يخطها بسنوات سبع، ترك بيت العائلة الأرستقراطي، وتخلى عن عالم أبيه وجده الذي قام على الارستقراطية وزعامة الحرب الأهلية في الجنوب الأمريكي “ولاية الميسيبي” اقليم “يوكنا تاوما”، وهو أكثر الأقاليم الأمريكية تناقضاً من حيث العلاقات المتبادلة بين السكان؛ فجأة ودون مقدمات ترك البيت وذهب ليعمل في أحد المرافئ المحلية، عملا شاقا ومضنيا بلغ معدله أكثر من 17 عشر ساعة يوميا، عاش فيها صاحب “بينما أرقد محتضرة” ما يحياه أي شخص موجود هكذا بمحض الصدفة في المكان، نام بين القتلة، وعاش مع اللصوص والجنود الذين نستهم الحروب بعد أن مسهم جنونها، عبث مع النساء الوحيدات اللواتي يهرمن ويرحلن دون أي أثر يُذكر، عاشر البحارة بأنواعهم و بحيواتهم الصاخبة آنذاك، وكل من هبّ ودب من الناس، بمختلف صفاتهم، حتى صار جزء فريدا من تكوين ذلك المكان الاجتماعي ونسيجه الحيوي، وبعد الفترة التي قضاها “فوكنر” في ذلك المكان أو العالم العجائبي، خرج على العالم برمته بروايته الأشهر “الصخب والعنف” ولا نريد الخوض بشهرة هذه الرواية ولم هي من أعظم ما تم إنجازه أدبيا في القرن العشرين تقريبا، لكن يمكن مقاربة ما فعله فوكنر، بعبارة وردت أيضا في أعمال أحد النقاد العالميين وهو يوجهها إلى أحد الشعراء، قائلا فيها: ” لن تكون أديبا حقيقيا مالم تكن ابن شارع بكل ما تعني الكلمة من معنى”، ورغم أن الكتابة الأدبية عموما، ارتبطت ذهنيا بكونها فعل أرستقراطي، إلا أن وجود الحبر والورق وبوفرة، جعل لمن يريد أن يثبت براعته في هذ الفن أن يفعل، وبالتالي صارت الكتابة هي الفعل الذي يحاول الجميع أن يخوض فيه، وقلة جدا من استطاع فعلا أن يحرك وجدان أمم بأكملها كما فعل “ماركيز” على سبيل المثال، وهو أيضا ولأجل الصدفة، عاش حياة والتشرد والفقر المدقع، لفترة لا بأس فيها من حياته، حيث أورد في “عشتها لأرويها”، أنه كان يتبادل وجيرانه العظام للطبخ، كما ذكر العديد من السير التي أثرت فيه وتركت في دواخله ما تركت، وكانت من أهم ما اعتمد عليه في إبداعه الأدبي، ولولاها كما أورد، لما كان هذا الرجل خالدا كما هو حاله الأن.

هذا يقودنا للحديث عن ضرورة ملازمة الكاتب لحياة الناس والخوض في أدق تفاصيلهم، ومعرفة وجعهم الحقيقي، وفرحهم الحقيقي، غضبهم، حزنهم، والإحساس الحقيقي بكل حال يمرون به وهو منهم، ليس لأجل الحديث المتعوي فقط، فإن لم يكن الأدب للناس، فلمن هو إذا؟ خصوصا وأننا أمام الكثير من الأعمال التي تحمل صفة “أدبية” بالاسم فقط، والتي يغيب عنها مفهوم الأصالة والإبداع، وذلك لأنها أساسا لم تُكتب وفق هذا المفهوم، فمثلا هناك المئات من الروايات المحلية والعربية، التي تُكتب بهدف الدخول في المنافسة على تلك الجائزة الأدبية السخية أو غيرها، أو لأجل ذلك المنبر الذي يدفع أكثر، ومنها ما ظهر لكي يكون بمثابة “تكت” مجاني لبزنس آخر في مجال آخر!، هذا عدا عن الفضائح التي تخرج في كل فترة، عن سرقة أدبية قام بها الروائي فلان، والشاعر علتان، لم يكن أخرها ما أثير عن رواية “عزازيل”، التي صدرت باسم “يوسف زيدان”، ولن يكون أخرها ما أثارته الروائية السورية “لينا هويان الحسن”، عن سطو قام به أحدهم على إحدى رواياتها!

في الشعر أيضا، ظهرت مئات المجموعات الشعرية، التي لا يُعرف أن كانت شعرا أم جائحة ووباء، يجتاح المنطقة كلها كما تجتاحها العواصف الحربية، وقلة هي الكتب هذا إن لم تكن نادرة، التي وقفت لتنافس بشراسة كتيب تترافق قراءته وأُولىَ مراحِل تحوُل الإنسان الطبيعي إلى إرهابي مثل “الجهاد: الفريضة الغائبة”!، لأن أغلب من كتب، كتب “من قفا يده” كما يُقال، ولا يعرف للأسف هو نفسه لماذا يكتب ولا لمن ولا لأي هدف!

أحدهم وهو من “الشعراء” النجوم، قال بعد أن سُئل عن كون نتاجه الشعري، ليس مفهوما بالنسبة للكثير من القراء، أن ما كتبه ليس ليقرأه جيل اليوم، بل هو لجيل سيأتي بعد 200 سنة! وآخر كتب رواية عن الألم والأسى الواقعي المُعاش خلال 24 ساعة، ليلحق أن يشترك بواحدة من الجوائز “الأدبية العربية”! ورغم كونه لم يفز بالجائزة، وهذا طبيعي، إلا أن أحدا لن يستطيع أن يُقنعه، لا بالدليل النقدي، ولا بغيره، إلا بكونه من أهم من كتب الرواية السورية، لكن القُراء ليسوا معيارا بالنسبة له، على اعتبار أن ما “أبدعه” بهذه السرعة الخيالية، لم يُقرأ إلا من عدد محدود من الأصدقاء؛ حتى أنه غير متوفر بالمكتبات!

أيضا خرجت علينا إحداهن، لتبشرنا بصدور مجموعة أعمالها الكاملة الشعرية الكاملة، وهناك من لم يسمع بها! بل أن نسبة من لم يُكتب له أن يقرأ تلك “المعلقات”، هي الطاغية على نسبة من كتب القدر ذلك عليهم كعقاب أدبي ربما! والنماذج كثيرة، هؤلاء، الكثير من الناس ينبهرون بهم، لا لنتاجهم الذي ربما تراه في مختلف المكتبات المنزلية، تلك التي تجيء من أشكال الديكور، بل لأنهم “ستارز” صنعها الأعلام بمختلف أنواعه، والقصة أن هذا الانبهار لا أثر فعلي يتركه في دواخل المتلقي، الذي يعزو جهله لعدم معرفة معنى ما يقرأه لبعض نجوم الشعر والأدب عموما، من طلاسم وأحاجٍ، لقلة ثقافته، وكي لا يبدو في هذا المظهر، ينجرف مع السائد دون حتى أن يكون لديه جرأة لقول رأيه، في حال كان له ذلك، هذا عدا عن الأمراض الاجتماعية التي تترافق وهذا الحال، من تزوير “نُقاد الأجرة”، للقيمة الأدبية الوضيعة، والمستوى الفكري الضحل، للعديد من هذه الأعمال، والتقديم لها على أنها تحفة أدبية لا تُجارى.

بالتأكيد هناك العديد من الأسماء السورية والعربية، التي تركت إرثا وكنوزا أدبية وفكرية وشعرية وغيرها، سحرت من قرأها، وستسحر من يٌقبل على عوالمها التي صيغت بإبداعهم الخلاق، كالروائي الكبير “حنا مينا” الذي كتبنا عن نتاجه الأدبي وعلاقته بالحياة الشخصية التي خاض في وحولها ومساراتها المختلفة، وهو في عالم الرواية المحلية والعربية والعالمية أيضا، من الأسماء التي سيمر على الزمان دهورا طويلة، دون أن تنهض في وجهه أعمالا أدبية تنافسه.

كثر اليوم يحملون صفة الأديب والمفكر والشاعر، ولكن هل هم كذلك حقا؟ الأيام وحدها من سيخبر بذلك، خصوصا في ظل وجود أزمة نقدية وفكرية حادة، تحتفي بالبريق الذي يخطفها للحظات معدودات، وتتعامى عن النفيس، لعدم قدرتها على تمييزه وفهمه، ثم وتقديمه كما يليق به.

تمّام علي بركات