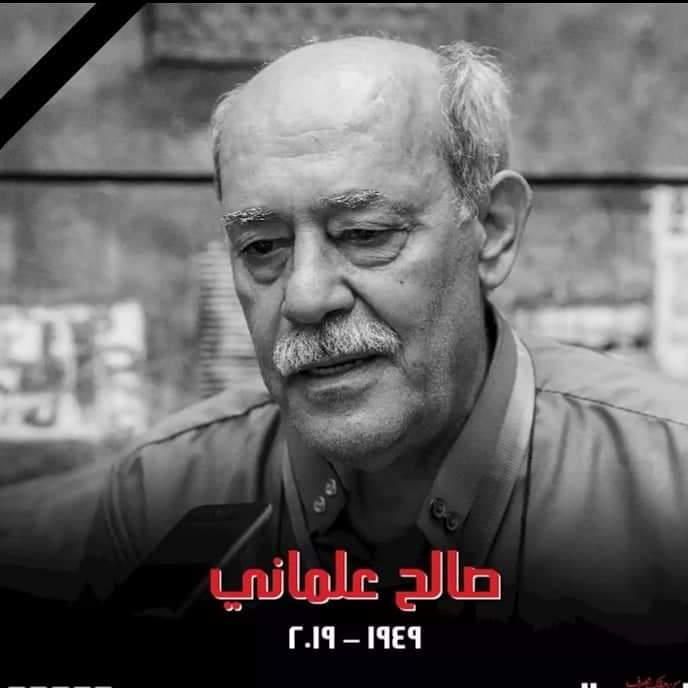

وصيّة صالح علماني الأخيرة

ربما هناك من لم يسمع بعد، باسم الأديب الكبير “صالح علماني”، وأنا أُصرّ على تسمية الأديب وليس المترجم، لان مشروع الراحل الكبير، كان يتجاوز الترجمة، ويتعداها إلى وظيفة جسيمة، بنقل تراث وثقافة أمم وشعوب أخرى مختلفة بعيدة، إلى الأدب العربي وقٌراء هذا الأدب، فكان عمله جسرا حقيقيا يذكرنا ببدايات النهضة في الدولتين الأموية والعباسية، عندما راجت فيهما الترجمة، وفوق ذلك فإن الثقافة التي ينقلها إلينا، هي ثقافة تشترك مع ثقافتنا بسمات عديدة، فنحن و”الإسبان” كنّا بلادا واحدة لثمانية قرون، وكان “غابرييل غارسيا ماركيز”، وهو الاسم الأهم من بين من نقلهم لنا “علماني”، كان يؤكد دائما بأنه، متأثر بالشعر الكلاسيكي الإسباني، وبألف ليلة وليلة، وإذا اخدنا بالحسبان أن الشعر الكلاسيكي الإسباني، هو امتداد لـ “الأندلسيات”، فعندها نعلم كم كان مشروعه ضروريا، يُضاف إلى ذلك أن البلدان التي ينقل إلينا تراثها، -الأدب هو أهم معبر عن التراث-، وينقل أيضا إلينا تجربتها في التحرر من الاستعمار، والتخلص من النزاعات التي كانت القائمة فيما بينها، أي أنه فتح بوابة تجربة كبيرة لنا يمكن ان نتعلم منها.

وفي وقت تُعاني فيه الرواية العربية ورطة، ضعف التمثيل أمام الأدب العالمي، فأين هي من الرواية الروسية، الفرنسية، الإنجليزية، والأمريكية؟ فإن “صالح علماني” جعل الرواية الإسبانية أو اللاتينية تنطق باللغة العربية، فمن يقرأ “إيزابيل الليندي/ ماريو باراغاس/ جورجي آمادو وغيرهم”، يعتقد أنهم من الروائيين العرب، وهذا بسبب جودة الترجمة، فرق واحد فقط يجعلك تشعر أن الروايات التي ينقلها صالح علماني، هي مُترجمة، فقط أسماء الشخصيات، الأطعمة والنباتات، غير ذلك يمكننا أن نًضيف مشروع “صالح علماني” الذي يربو على مئة كتاب، إلى المكتبة العربية، جنبا إلى جنب مع أعمال أبو الفرج الأصفهاني، الجاحظ، وبن المقفع، دون أن تأسف اللغة العربية من ذلك.

إذا احتج قائل ما، بأن اللغة العربية غير صالحة لفن الرواية، بسبب أنها “باروكية”، تُعاند الحداثة، لأنها تعتمد في أصولها على النص المقدس، وحتى إن كانت بعض تلك الأصول، تعود إلى ما قبل الكتاب، فإن الكتاب هو الذي اعترف بها، وفق فرضية التحدي، وإذا أضاف إلى احتجاجه، بأن الرواية الأوربية نشأت بعد ان اعتمدت “اللهجات” المحلية هناك، كإيطالية دانتي، وإنجليزية شكسبير، في انشقاق عن اللاتينية، في حين مازالت العربية، اللغة الملحمية المقدسة، على قيد الحياة، فإن الرد على مثل هذه الافتراضات، لن يكون بنماذج من الأدب العربي، لأن كل نتاج الرواية العربية حتى الآن، لا يكفي للقول، أن اللغة العربية قد أصبحت لغة “رواية”، الدليل الوحيد على أنها –أي اللغة العربية- تستطيع الرواية، هو ما نقله إلينا صالح علماني.

بينما يعتبر بعض النقاد، أن جودة ذلك النتاج، كانت ذات آثار عكسية على الرواية العربية، إذ سُحقت الأخيرة أمام وطأة هذه المنافسة، بعد أن ظهر على مسرحها “أورليانو بولينديا، وسيمون بوليفار، وباولا، سنتياغو نصّار”، في وقت الرواية العربية عالقة في “سي السيد” و”الحارات”، وهو رأي فيه بعض النقاط المعقولة ويحتاج إلى تمحيص.

باختصار نتاج الراحل الكبير، هو ظاهرة ومشروع وحالة، يجب البحث فيهم، ولكن تلك القيمة العظيمة للراحل، لا تنسجم مع طريقة تعاطينا نحن، مع رموزنا الثقافية والأدبية ولا حتى الوطنية، صاحب الموقف الأصيل والذي واجه الدعوات والاتهامات بأنه “شبيح”، وهي التهمة التي تُطلقها شراذم معارضة الناتو، على كل إنسان وطني ملتزم ببلاده، و يا طالما أُذي بسبب رفضه الانجراف مع التيار التخريبي، ولم تكن له إلا أُمنية واحدة في أيامه الأخيرة، قالها كوصية شفهية لزوجته منذ أيام قليلة، وهي أنه يريد أن يًدفن في مدينة حمص، مسقط رأسه، المدينة التي احتضنت سورياً قادما إليها من فلسطين، فكل فلسطيني هو سوري، رغم عن أنفيّ “سايس” و”بيكو”.

لكن زوجته -كما علم البعث ميديا-، ما زالت إلى الآن بمفردها في مستشفى فالنسيا-إسبانية-حيث ما يزال جثمانه إلى تاريخ كتابة هذه السطور، تواجه بمفردها صعوبات لا تليق باسمه، وكل ما تريده هو تحقيق وصيته، التي يجب أن نفهم أنها وصية لنا أيضا، بل ولكل من يستطيع فك الحرف في البلاد.

تمّام علي بركات