حين يتحوّل “مسلّح” و”خارج عن القانون” إلى “بطل”

لا نبالغ إذا قلنا إن الصّورة البصريّة بكل مكوّناتها تكاد تكون اليوم المؤثّر الأكبر في بناء الإنسان، حتى أنّها، وللأسف، قد تتجاوز الحدود الطبيعية لأثرها، لتغتصب دور الأهل في البناء وتشكيل الوعي، وتتحوّل الشاشة الصغيرة بأغلب ما تبثّه وتعرضه إلى رفيق “السوء” الأكثر قرباً له والأشد تأثيراً فيه، فتكوّن وعيه ولا وعيه، وتوجّه بصره وبصيرته، ليتبدّى أثر ما يشاهده في أفكاره وسلوكه وردود أفعاله، سلوك قد يقوم على التقليد والمحاكاة فقط، دون فهم أبعاده ومراميه وأخطاره، فكيف إن كانت هذ الصورة “موجّهة”، تقوم على حبكة حكائيّة جاذبة وشخصيّات مؤثّرة وموسيقا معبّرة، ضمن قالب مبهر ومشاهد تشويق وإثارة؟!..

إن كان الأثر هو الغاية من الفنّ عموماً، فلا بدّ أن يتوجّه هذا الأثر نحو رسالته التي لا بد من تجسيدها، وإن كان من وظائف الفن محاكاة الواقع كما هو، فإن الوظيفة الأساسية له البحث عن الجمال في كل تفاصيل هذا الواقع، جمال يقوم على التمييز بين الخير والشر وتربية المشاعر والتسامي بالحس ونبذ العنف والسعي لزرع الأثر الذي يوجه الإنسان ويرتقي به نحو الأفضل، فهل يتصدّى فنّ اليوم، لهذه الرسالة بالفعل.

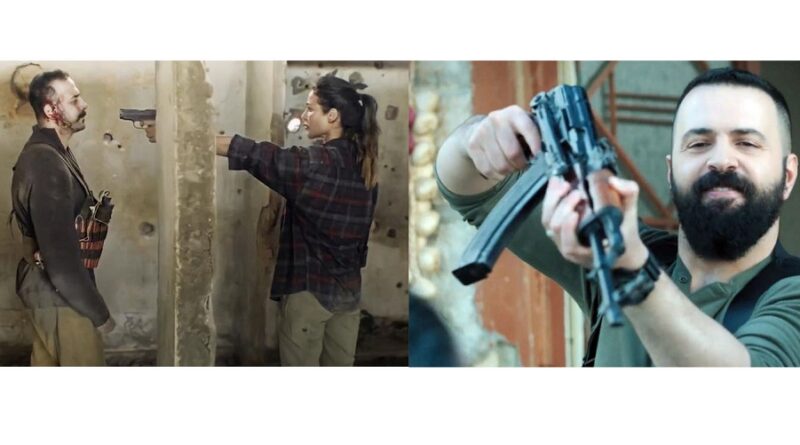

للأسف، باتت أغلب الأعمال السينمائية والدرامية تتبنّى مشاهد العنف والسلاح والقتل، التي لا بد أن تترك أثرها النفسي والبصري لدى المتلقي، خاصة ما يتجه منها نحو فكرة البطل المسلح الخارج عن القانون الذي يحق له أن يمارس سلطته وفق هواه دون رادع، لتنتشر ظاهرة “البطولة” المفرّغة من مضمونها الحقيقي و”الرّجولة” المشوّهة بكل أبعادها ومعانيها، ويغدو العمل الفني تكريساً لواقع فاسد انقلبت فيه القيم والمفاهيم، فيصبح الباطل حقاً ويتحول المجرم بطلاً، في انقلاب غير مقبول لمفهومنا لصورة البطل في الدراما فبعد أن كان يمثل صوت العدل والحق بات مجرماً و خارجاً عن القانون، ما يثير الجدل حول الهدف الذي يسعى إليه صناع العمل من تكريس هذه الصورة.

هذا ما كان وما يزال مستمراً في مسلسل الهيبة الذي يعرض الجزء الخامس منه حالياً، في حرص غير مفهوم وغير مبرر على تكريس العنف بشكل أو بآخر على مدى أجزائه المتتالية من خلال المشاهد الكثيرة التي تعزز ظاهرة انتشار السلاح والترويج للقتل والثأر والاستعراض برمي الرصاص، من خلال شخصية تاجر المخدرات ومهرب السلاح الذي رغم خروجه عن القانون، إلا أنه يُفرَض على المشاهد عنوة بصورة “البطل” “النموذج” الذي لا مثيل له، والذي على المشاهد أن يحبه ويتعاطف معه ويبرر له كل ممارساته ولا مانع إن تبنّى نهجه وأسلوبه في العيش!.. في ترويج متعمد ومستفز لصورة رجال العصابات، التي قد تخطف الآلاف من الشباب والمراهقين.

الأمر نفسه في مسلسل “٢٠٢٠” الذي حصد نسب مشاهدات عالية وشهد تفاعلاً كبيراً لدى المتلقي الذي تعاطف مع “البطل” تاجر المخدرات، وانحاز له رغم هروبه من العدالة في مشاهد لا تخلو من العنف والدماء، ويتحدث صناع العمل عن جزء ثان منه، في سعي منهم لاستثمار “شعبيته” تماماً كما استُثمرت أعمال قبله، من أجل حصد المزيد من الربح المادي فحسب، وإن كان ذلك على حساب المضمون القيّم والأثر الإيجابي، فحتى وإن كانت هذه الأعمال نوعاً درامياً قائماً له جمهوره ومتابعوه، إلا أن الإشكالية تتبدّى في تكريس هذا النوع من الأعمال من خلال تقليد الفكرة واستنساخ الأجزاء، الأمر ينطبق على الكثير من المسلسلات العربية التي تعرض مؤخراً والتي باتت تتجه نحو هذا النوع من المحتوى بالتحديد.

بعد سنوات الحرب الصعبة، ربما نحن أحوج ما نكون إلى حالة فنيّة خاصّة تتناسب مع خصوصيّة المرحلة، إلى قصص مؤثّرة تعالج تشوّهات النّفْس وتكرّس ثقافة الحب وتعمل على بناء الوعي ومحاكمة العقل والوجدان، ثقافة تردّ القيم إلى أصلها وتعيد المفاهيم إلى معانيها الحقيقية، في محاولة لإعادة بناء إنسان يبحث عن المعنى الحقيقي لإنسانيته..